マルチモニタの利便性

大きな画面一つでもいいかもしれないが、私の場合、3つ以上のモニタで作業している。マルチモニターで慣れてしまうと、一つのモニターではもう飽き足らなくなってしまう。

特にメールや縦に長い文書を一気読みする場合、モニタを縦に設置すると読みやすさはかなり改善する。

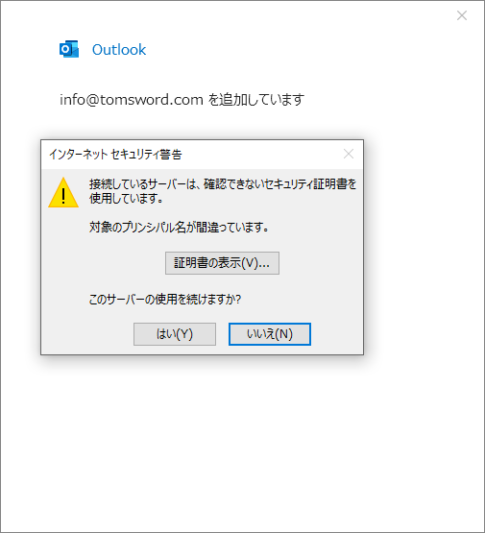

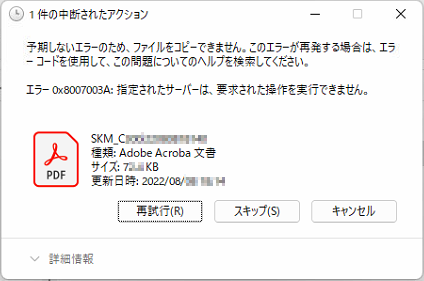

だがしかし、1つのモニターであれば問題は無いのだが、私の環境のマルチウインドウの場合、何故かウインドウの位置が、再起動やロック解除後にメイン画面に集中してしまい、ウィンドウの位置や場所を決めて見やすくしても全部リセットされてしまう。特に付箋は、サイズから位置から無茶苦茶になってしまう。

スケジュールを見やすくしているが、離席して再度ログインすると一画面に集まっているので、スケジュールを見逃したり、色々なミスを誘発する。これには大分困っていた。

試したこと

色々ググってみても、シフト押しながらウィンドウを閉じるや、コンパネのプロパティーをどうのこうのと書いてあるのだが、全く意味をなさない。

原因はモニタケーブル

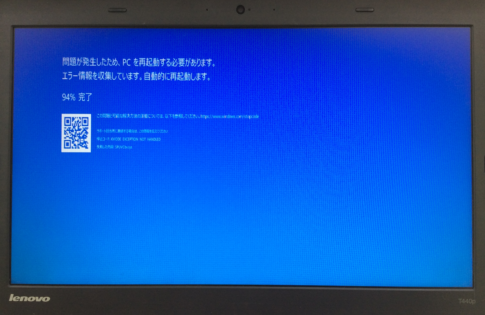

モニターが古いのかウィンドウズ10だから駄目なのか、殆ど諦めていたのだが、ある時ふと気が付いた。以前、モニタケーブルでDisplayPort→HDMI変換ケーブルを使ったPCで、モニタの情報を取得できずPCが起動しない現象や、映らない現象を思い出した。私のモニタ3つとも、DisplayPort→HDMI変換ケーブルを使っている。それもそのはず、会社から提供された(というか、開発用に余っていたワークステーション用グラボ(NVIDIA Quadro P400 MiniDisplayPort×3))をPCにインストールし、モニタにはDisplayPortが無くHDMIしかないので、自腹でMiniDisplayPort→HDMI変換ケーブルを買って使っていた。

もしかして、モニターの情報をPCが取得できずリセットされてしまうのでは?と思い、今度はHDMIポートのグラボ(ASUS NVIDIA GeForce GT730 )を購入し、HDMIストレートケーブルて試して見た。

これがビンゴ。シフトを押して閉じたウィンドウはロックしても再起動しても元の位置に綺麗に表示されるようになった。付箋も綺麗に並んでいる。これはとっても気持ちがいい。今までの苦労は一体何だったんだと。

原因はとしては、変換モニターケーブルでも画面は映るが、変換ケーブルがそれぞれのポートに接続されているモニター識別信号を変換ケーブルが妨害をしており、ウィンドウズがウィンドウの位置を元に戻せず、メインモニターに開いているウィンドウが集中してしまっていた。なので、変換ケーブルを使っていても、1つのモニターなら問題無かった現象は辻褄が合う。

考えてみれば原因は簡単だった。気が付かなかった自分が情けない。

考察

数々のPC納品をこなしてきたが、確かにユーザ先の既存モニタを利用する為に、1つのモニターに対して変換ケーブルでの接続は多数行ってきた。しかし、映らなかったり、色が正常に映らなかったりする接続不良も少なくはなかった。なので、原因不明のPC動作の諸悪の根源は変換ケーブルにあると自分では結論付けた。これからは変換ケーブルは選択は避けようと思う。

ブログ後記:一寸にも足らない戯言

円安が止まらない。チャートをみていると恐らくは政府介入であろう痕跡を見て取れるのだが、直後に円売りが開始され、結局、介入前それ以上に円安に戻ってしまうという理不尽的な状況が繰り返されている。これは一体なんなんだと。そんなに円の価値を低く見られているのだろうか。もしかして、もうすぐ日本が滅亡か何かで円が紙切れに変わることを裏で予測しているんじゃないのかと勘ぐってしまう程だ。

確かに円安でのメリットはあるが、その反面、月並みな語り口調ではあるが、輸入大国の日本での円安はデメリットが大きい。ましてや、庶民の生活に直撃する物価高が顕著であり、増税等も相まって生活は楽にならない。かの原油高騰もそうだった。結局は無駄な原油高騰によって投機家に庶民の財布から金を抜き取られている、知らぬが仏状態になっていた訳だが、当時も原油の需要が要因とアナリストは豪語していたが全く需要は関係なく、投機家による無駄な売買による高騰だったことはリーマンショック後の原油価格の暴落をみても明らかだ。

政府お役人様は今、インフレを景気好循環として取り繕い、裏金、数々の不正を認め是正するどころか抜け穴を放置し、その抜け穴に対して合法化しようと醜い議論を平気で行う有様。何をしてもまるで「自分達は神」のようにその椅子に座っていられると考えているのか、ぬるま湯に浸かっている時間があまりにも長かったので頭がふやけて危機感が麻痺しているのかは不明だが、ある意味洗脳されているとうつっても仕方がない程、耄碌しているとしか言いようがなく、我々は落胆するしか無い状況に失望している。

コメントを残す